武汉雷神山,来自广州的两队“白衣战士”会师了。

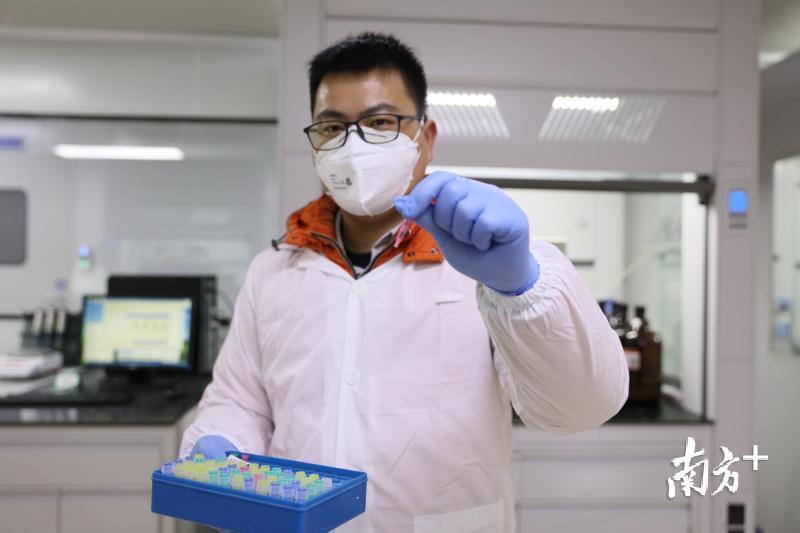

一队人马刚到医院便搭建起实验室,为雷神山解决了临床诊断以及治疗效果监测所需的检测问题。他们是金域医学集团派出的检验人员,其团队在武汉地区日均检测量达3000例;

另一队人马进驻感染病房,满载“一肚子”东西在走廊穿梭,直至将物品送到目的地。它们是广州赛特智能科技有限公司研制的智能配送机器人,单次运载量可达300公斤。

人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术,人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。在与新冠病毒短兵相接的战场上,广州的科技“尖刀连”直刺疫毒集聚地。它们或是企业产线的杰出作品,或是基础科研的奇花初胎,亦或是奔走驱驰的白衣天使……

中央提出,把新冠肺炎防控科研攻关作为一项重大而紧迫任务,为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑。

“广州科技的亮剑,是疫情防控战取得全面胜利的硬核力量。”广州市科技局局长王桂林点明。为此,广州科技系统将国家力量与地方力量相结合,广州科研与湖北的需求相结合,科研攻关与临床应用相结合,政府产学研用相结合。

速度:唯快不破,检测病毒打响“闪击战”

2月3日,雨夜。高速路上,一辆“粤A”车牌的运输车,在霓虹闪烁警笛长鸣的警车开道护送下,一路向北疾驰而去。次日,红日初升、彤霞漫天之时,这辆车星夜兼程跨越了1100公里,终于驶入武汉境内。

工作人员从车上取下中山大学达安基因股份有限公司研制的10万人份新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)。这批试剂盒此前于1月28日刚刚获得了医疗器械注册证。这意味着它们可大量施用于市场。

疫情当前,只有检测出病毒,才有后续的防控、治疗可言。国际公认的确诊病例“金标准”之一,便是核酸检测。自1月12日新型冠状病毒基因组序列公布以来,达安基因从研制到获批量产,仅用时16天。

如何快速做到这一点?达安基因副总经理、董事会秘书张斌解释:“硬核产品的自主知识产权、核心科技、原材料,都掌握在自己手里;同时,达安基因产业园区实现了研发生产、核心原料、质控品、仪器研发生产、检测服务等全产业链贯通。”

作为达安基因的“同行”,广州万孚生物技术股份有限公司同样对疫毒打响了“闪击战”。武汉封城给货物运输带来了障碍。为了让相关医疗用品尽早抵达疫区前线,身在武汉地区的万孚生物员工甚至提议:“我们自己开车到周边接力。”

让他们为之信赖的,是万孚生物的研发成果。2月22日,万孚生物研发的新型冠状病毒抗体检测试剂盒(胶体金法),成为国内首批正式获准上市的新冠病毒抗体现场快速检测试剂。该试剂盒15分钟即可出结果,远超国家对现有检测产品“30分钟出结果”的考核指标要求。

“无需专业人士操作、无需特殊配套仪器、无需冷链储运。”万孚生物高级副总裁康可人说:“我们的试剂盒为新冠肺炎疑似患者排查提供了现场快速检测手段。”

中央指出,尽最大努力挽救更多患者生命是当务之急、重中之重。为此,要强化科研攻关支撑和服务前方一线救治的部署,坚持临床研究和临床救治协同,让科研成果更多向临床一线倾斜。

检测时间的缩短,是广州科研成果与临床需求相结合的直观体现。广纳信捷与国家纳米中心、呼吸疾病国家重点实验室、达瑞生物等多家科研机构、企业,利用自主掌握的科技,在提升防疫速度上下功夫。当前,新冠肺炎抗体检测试剂盒已实现10分钟内出结果。

“广州科技在本次‘战疫’中反应迅速,与广州长期以来注重培育战略性新兴产业特别是生物医药产业有较大关系。”广州市科技局副局长王越西表示。

力度:重剑万钧,“国字号”团队开展攻关

疫情弥散之初的1月份,坐落在中山大学校园内的“天河二号”超级计算机就传来了喜讯:基于其高通量计算、人工智能等特性,超算发现了多种可能起作用的潜在药物,给出了所筛选的30种潜在药物列表,包括六种此前未见报道的药物。

国之重器“天河二号”超级计算机,是广州“大院大所大装置”里的成员之一。以超算为代表的“国字号”科研力量,犹如一把重剑,释放出激荡四海断千重的万钧之力。素有“科研国家队”之称的中科院系机构,同样在广州科技防疫的一线纵横驰骋。

2月初,中科院广州生物医药与健康研究院副院长李尹雄等人提交了一份紧急攻关任务《责任书》。其中提到:“我们用自己的全部职业生涯和科研信誉作保证,带领项目突击队分秒必争、攻坚克难……任务完成前不考虑论文发表和个人利益。”

本着“功成不必在我”的信念,李尹雄与研究院的科学家们全身心投入到磷酸氯喹“老药新用”临床试用研究中。前不久,依托该研究院建设的广州再生医学与健康省实验室传来喜讯——首批入组的10名病人,服药后2-10天转阴,平均转阴时间6.65天。磷酸氯喹的成效显现后,被迅速从广州推广至广东全省使用,并在湖北开展临床试用。

“科研力量也是人才的力量。在广州,参与疫情防控的科学家、团队机构以及支撑的企业都是国内一流的,规格很高。”王桂林评价到。

其中,钟南山院士领衔的呼吸疾病国家重点实验室团队,经历了17年前抗击非典的淬炼。如今,面对“非典”的近亲新冠病毒,实验室成员再次厉兵秣马、枕戈待旦。

周荣研究员正是其中一员。新年伊始,他收到了老家黄冈市政府的求援邀请。正月初一清晨7时,周荣与实验室同事共6人从广州出发驰援黄冈防疫。

“团队成员争分夺秒对黄冈市结核病防治院P2负压实验室进行调整,用最短时间使实验室具备了疑似新冠状病毒样本检测能力。”周荣表示。

聚是一团火,散做满天星。除了外派人员去往抗疫前线,呼吸疾病国家重点实验室的后方团队,也在加班加点地研究新冠病毒。

在钟南山院士的指导下,2月5日,该实验室参与分离出了广州第一例病毒毒株。2月13日,该实验室在患者粪便样本中分离出活的冠状病毒。2月19日,该实验室从患者尿液中分离出病毒。“这对我国新冠疫情的防控策略制定提供了重要信息。”呼吸疾病国家重点实验室主任冉丕鑫指出。

广度:一屏尽揽,网络大数据保障“两全”

“做好准备,投入到我区防疫信息工作来。”疫情蔓延之初,1月29日下午,广州中科院软件所接到广州市南沙区工信局的通知。

仅用1个多小时,广州中科院软件所20多人的第一批紧急开发团队迅速集结到位。他们接到的任务是紧急开发出一款用于疫情防控的大数据系统。

“面临考验的时候,别忘了我们是中科院团队。请大家拿出科技专业力发扬优良作风,为疫情防控作出我们的贡献。”广州中科院软件所常务副所长袁峰表示。

经过昼夜不停57多个小时的奋战,开发攻坚团队取得了阶段性的进展——南沙区疫情防控协同系统于2月2日正式上线运营。

该系统基于“南沙城市大脑”,运用区块链等信息化技术,汇总整合疫情重点关注人员、最新疫情数据、资源调度等各类防疫信息,打通各部门的“数据烟囱”,形成了统一的疫情防控指挥中心。两天以内,该系统就已汇聚数据210项、27万余条。

“通过系统大屏幕,我们科研将疫情防控情况一览无余。”广州中科院软件所智能物联网实验室主任、中科智城研发部副总监吴鸿介绍。疫情发展趋势、医院床位、疫情防控物资、高快速路出入口……各类疫情防控数据情况在此一目了然。

当前,中央提出,防范化解重大疫情和重大突发公共卫生风险,始终是须臾不可放松的大事。拥有1500万人口的广州市,如何健全重大疫情监控网络,提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平?南沙区的防疫数据“一屏尽揽”为城市的数字化治理提供了解决思路。

与南沙区紧急上线大数据系统不谋而合,黄埔区工业和信息化局联合与阿里巴巴快速搭建数字化的分级防控服务平台,用三天的时间开发出“黄埔区企业防疫联控公共服务平台”。

在企业园区林立的黄埔区,“复工潮”来临为疫情防控工作带来了不小的压力。借助该平台,政府可对工厂企业、社区人群实施分级分类网格化、在线化精准管理。

区内企业和员工可在线进行每日健康打卡监测、上报复工情况、远程诊疗,医务人员和网格员在线指导居家监测体温、消毒等防控,同时为企业、工人提供物资“安心送”服务。

试运行第一天,“黄埔区企业防疫联控公共服务平台”便实现了首批近300家企业上线和近1000人次健康情况填报。

“这为我们区快速科学决策提供了数据分析依据。”黄埔区有关负责人表示:“数据‘多’起来、‘实’起来、‘动’起来、‘跑’起来,显著提升了防控的科技含量和效率。”

南方日报记者 李鹏程